Auf der Suche nach einer unumstrittenen und demokratisch einwandfreien Figur aus der Wissenschaft fällt gerne der Name der Romanistin Elise Richter. Das war auch kürzlich der Fall, als von der Hochschülerschaft wieder einmal die Umbenennung des Dr.-Karl- Lueger-Rings in Elise-Richter-Ring angeregt wurde.

Richter war eine der ersten Studentinnen und die dritte promovierte Frau der Universität Wien, die erste Habilitierte des deutschen Sprachraums, eine lebenslang benachteiligte Dozentin und "nur" Extraordinaria geblieben. Im hohen Alter von 77 Jahren wurde sie als Jüdin nach Theresienstadt deportiert, wo sie nach 8 Monaten im Juni 1943 starb. Die Universität Wien hat im neuen Campus ein Tor nach ihr benannt, der österreichische Forschungsförderungsfonds hat einem frauenspezifischen Stipendienprogramm ihren Namen beigegeben, und auch im Deutschen Romanistenverband gibt es einen Elise-Richter-Preis. Doch ist Elise Richter im demokratischen Wien kaum jemandem wirklich ein Begriff.

Umbenennungen sollten eigentlich suspekt sein. Denn es geht nicht nur darum, jemandem eine Würdigung zu erweisen, vielmehr will man ein Zeichen setzen. Welche Eigenschaften qualifizieren denn zur Aufnahme in die Reihe jener, denen die Gegenwart aufgrund der Geschichte etwas schuldet? Einen solchen Katalog könnte man unschwer erstellen, doch würde man sich rasch der Gefahr des Zynismus aussetzen.

Selektive Wahrnehmung

Personen, denen Unrecht geschehen ist, muss man Wiedergutmachung bieten. In welcher Form diese leistbar ist, bleibt fraglich. Und vor allem: Sie sollten selbst "gehört" werden müssen, worin denn eine Wiedergutmachung bestehen könnte. "Frau und 'Jüdin' an der Universität" ist eine frühe Abhandlung von H. H. Christmann zu Richter betitelt. Das sind auch wesentlich jene Attribute, für die Richter heute geehrt wird. Sie hatte sich als Frau und Jüdin in der Wissenschaft zu behaupten, was schwierig, aber nicht unmöglich war, dazu wollte sie an der Universität Wien reüssieren, wo sie dagegen auf unüberwindbare Hindernisse gestoßen ist. Sie brachte es bis zur außerordentlichen Professorin für Romanische Philologie. Nicht als Jüdin, nicht als Frau, sondern trotz Jüdin und trotz Frau. Wissenschafterin, das war es aber, was sie sein wollte, dafür lohnte es sich ihrer Meinung nach zu leben. Mit dieser Seite setzen sich die Bio- und Hagiografen aber heute im Grunde nicht mehr auseinander.

Das Bild von Elise Richter unterliegt zumeist einer starken Glättung, denn allzu gut eignet sich dafür der Stoff, bis hin zu ihrem Tod in Theresienstadt. Die Gefahr liegt darin, Elise Richter für die eigene Welt zu brauchen und zu gebrauchen, um den eigenen Bestrebungen mehr moralisches Gewicht zu verschaffen. Die Selektivität der historischen Wahrnehmung ist ein Prozess der Gegenwart, er ist das Resultat einer Projektion im Umgang mit Gedächtnis. Er gibt vor, wie im Falle Richter, Gedächtnis schaffen zu wollen.

"Backward masking"

Allzu sehr ist man an das warnende Beispiel Victor Klemperer im heutigen Deutschland erinnert, an die Funktionalisierung für die Gegenwart, wie zur Beschwörung all dessen, was geschehen ist und nicht mehr geschehen soll. Aus der Wahrnehmungsforschung stammt der Begriff des "backward masking": Es gibt Ereignisse, die die davorliegenden überdecken. Im Falle Richter und Klemperer allerdings noch viel hervorstechender aus heutiger Perspektive als aus jener der Betroffenen: weil nicht sein soll, was nicht sein darf. Als ob man durch die Kategorisierung das Geschichtsverständnis erleichtern könnte. Die wichtigen Jahrzehnte ihres Wirkens, vom Beginn des Jahrhunderts bis zu ihrem Tod, fielen in eine Epoche, in der gerade im späthabsburgischen Wien die Widersprüche aus allen Ritzen und Poren quollen.

Mitten in dieser Widersprüchlichkeit bewegen sich auch die Schwestern Helene und Elise Richter. Helene, die ältere, Anglistin, Theaterkritikerin und Biografin, die es auch ohne Universitätsstudium zu einer anerkannten Spezialistin und zweifachem Ehrendoktorat gebracht hat. Elise, die jüngere, Romanistin mit Ziel der universitären Karriere. Geboren 1865 als Tochter eines gutsituierten Arztes und Beamten mit Villa im Cottageviertel, in einer assimilierten jüdischen Familie. Erzogen wurden die beiden Schwestern von einer preußisch-protestantischen Bonne, deren Einfluss nicht unerheblich blieb.

Sobald es gesetzlich möglich war, bereitete Elise die Matura vor und schrieb sich an der Universität im Fach Romanistik ein. Mit einem der damaligen Ordinarien, Adolf Mussafia, Sohn eines dalmatinischen Rabbiners und erster großer Vertreter des Faches Romanistik an der Universität Wien, hatte sie schon Jahre vorher persönlichen Kontakt und besuchte Vorlesungen. Sie blieb ihm bis zu seinem Tode 1905 freundschaftlichst verbunden. Richter war unter den ersten Frauen, denen eine Promotion gelang (1901) und schließlich die erste Frau des deutschen Sprachraums überhaupt, die habilitiert wurde (1905), und zwar in Romanischer Philologie. Doch erst 1907 erhielt sie vom Ministerium die Lehrbefugnis, und ihre Ernennung als außerordentlicher Professor dauerte überhaupt bis 1921, ein Ordinariat bekam sie nie.

Zu diesem Zeitpunkt war die große Zeit der sogenannten Wiener romanistischen Schule schon Geschichte: Mussafia war nicht mehr am Leben, Wilhelm Meyer-Lübke 1915 nach Deutschland abgewandert. Dorthin nahm er auch den zu einer der weit über das Fach hinaus sich entwickelnden schillerndsten Figuren Leo Spitzer mit. Erst ab dem Jahr 1927, also im Alter von 62 Jahren, erhielt Richter eine geringe Remuneration für ihre immer regelmäßig gehaltene universitäre Lehrtätigkeit. Diese währte noch bis in den März 1938. Mit rassistisch-politischem Hintergrund wurde ihr danach die universitäre Lehrbefugnis wieder entzogen.

Ihre Villa im Cottageviertel hatten die Schwestern gewissermaßen verspielt: Nachdem sie ihr Vermögen durch die Zeichnung von Kriegsanleihen verloren hatten, konnten sie das Haus nicht mehr erhalten, es musste auf Leibrente verkauft werden. Materiell ging es stetig bergab. Nach und nach waren sie gezwungen, zuletzt schon unter politischem Druck, ihre Bibliotheken herzugeben, sie wurden in das Altersheim in der Seegasse gewiesen, schließlich im Oktober 1942, also im Alter von 77 (Elise) und 80 (Helene) Jahren nach Theresienstadt deportiert. Dort starb die ältere Schwester schon knapp einen Monat später, Elise hielt noch bis Juni 1943 durch.

Auf einem schmalen Grat

Elise Richter war konsequent darin, nicht für Dinge geehrt werden zu wollen, für die sie nichts konnte. Das sind aber gerade die beiden stets gewählten Epitheta: Frau und Jüdin. In beides wurde sie geboren, beides versuchte sie auf ihre Art zu leben bzw. zu überwinden. Jüdin wollte sie nicht sein, ihr Judentum war ihr hauptsächlich eine Last. Laut Austrittsbuch ist sie am 15. Jänner 1897 gemeinsam mit ihrer Schwester aus der Kultusgemeinde ausgetreten, 1911 hat sie sich protestantisch taufen lassen.

Die Affinität zum Protestantismus gegenüber dem Katholizismus ist historisch zwar verständlich, diese deutsche Variante des Christentums sollte sich aber politisch keineswegs als verlässlicher erweisen. Sie hat alles getan, um als Österreicherin, als Deutsche zu gelten, in ihren politischen Statements als Aktivistin der Bürgerlich-Demokratischen Arbeitspartei, als Verfechterin des Ersten Weltkriegs, später als Verteidigerin von Dollfuß und Schuschnigg und mehr als nur Pflichtmitglied der Vaterländischen Front.

Es half ihr nichts. Die publizistischen Versuche, ihre Ansichten über Rasse und Volk darzulegen, die vielleicht auch ihre eigene Zugehörigkeit rechtfertigen sollten, riefen offene Ablehnung in der Kollegenschaft hervor. In der Neuen Freien Presse vom 1. März 1923 veröffentlichte sie einen Artikel zu "Rasse Volk Sprache", in dem sie schreibt: "Was ein 'Volk' ausmacht, ist die von gemeinsamer Sprache getragene gemeinsame Überlieferung gleicher Kultur und gleicher Schicksale in der Vergangenheit und die Verfolgung gleicher politischer und wirtschaftlicher Ziele für die Zukunft. Menschen, die die gleiche Sprache sprechen und ihr Leben in gleicher Weise in den Dienst der gleichen staatlichen und kulturellen Interessen stellen, die sind ein Volk. Volkszugehörig sind die auf dem tatsächlichen oder doch wenigstens auf dem ideellen Boden der Heimat Aufgewachsenen, die, großgezogen in den Kulturvoraussetzungen dieser Heimat und ihre äußeren Geschicke teilend, das Gefühl der Zugehörigkeit zu dieser Heimat mit allen daraus erwachsenden Pflichten und gegebenenfalls zu bringenden Opfern im Vordergrund ihres Bewusstseins tragen."

Es war dies ein Versuch, den eigenen schmalen Grat, auf dem sie sich bewegte, in allgemein verständliche Worte zu fassen. Der germanistische Kollege Much warf ihr in einer Entgegnung, ebenfalls in der NFP vor, in einer Zeit, wo das "deutsche Volk ohnmächtig ist und seine Zukunftshoffnung nur auf seinem inneren Zusammenhalt beruht, die Axt an das Gemeingefühl zu legen und auch feindlichen Nachbarn jeden Landraub zu erleichtern". Für Antisemiten, und es gab viele davon in Österreich, war eine Volksdefinition, die Konvertiten einschloss, ohnehin inakzeptabel. Elise Richter sollte - trotz aller Versuche ihrerseits - eben nicht zum Volk gehören und dies auch noch schmerzlich erfahren.

Ihr Frausein war ebenfalls nicht ungebrochen. Neben allen ernsthaften Bemühungen um die Gleichberechtigung in Staat und Religion, taucht eine Konstante auf: Sie wollte mit einer politischen Frauenbewegung nichts zu tun haben, schon gar nicht mit der sozialistischen, gegen die sie wiederholt abschätzigste und bissige Ansichten äußert. Die Pläne der Schaffung einer Frauenpartei zielten gerade auf die Schwächung der Sozialdemokratinnen ab.

Ein Anachronismus

Elise Richter zählte zu den Gründerinnen des Verbandes österreichischer Akademikerinnen, wo sie allerdings wegen der politischen Querelen ihre Funktionen auch bald wieder niederlegte. Kaiserin Maria Theresia entsprach ihrem weiblichen Idealbild: die Synthese von Pflichterfüllung, Mutterschaft und festem Glauben. Die äußere Erscheinung von Richter lässt darauf schließen, dass sie mit den Entwicklungen ihrer Zeit nicht einherging. Auf den wenigen erhaltenen Fotos trägt sie Kleidung, Schmuck und Frisur entsprechend einem Habitus jeweils schon vergangener Jahrzehnte.

Immer wieder wird die Kulturbeflissenheit dieses "gütigen, prinzipientreuen, bürgerlich-kunstfreudigen Schwesternpaares, das wir heute 'typisch viktorianisch' nennen würden" (Leo Spitzer) hervorgehoben. Aber letztlich wurde dieses Leben, wie sie selbst, zum Anachronismus. Am Ende einer dahinsiechenden Monarchie, in der Weiterweisendes fast nur noch von ihren Gegnern hervorgebracht wurde, ist von all dem, was wir heute rückblickend an jener Zeit als innovativ einschätzen, im Leben der Schwestern nichts zu bemerken. Obwohl ein Vermögen verlorenzugehen drohte und auch verloren ging, konnte Elise auch dem Ersten Weltkrieg etwas abgewinnen: "Bedauern Sie nicht auch, nicht an der Front zu sein?!", mit diesem fragend-kernigen Ausrufesatz schließt sie ihren Brief vom 17. Jänner 1916 an den schon fast 75-jährigen väterlichen Kollegen Hugo Schuchardt.

In den Kriegsjahren verwendet sie regelmäßig Postkarten der Kriegsfürsorge, zum Teil auch Karten mit bellizistischen Motiven, und in ihrer erst wenige Jahre vor dem Tod verfass-ten Selbstbiografie Summe des Lebens schildert sie seitenlang die karitativen und sonstigen geistig und ideologisch unterstützenden Aktivitäten der Kriegsjahre.

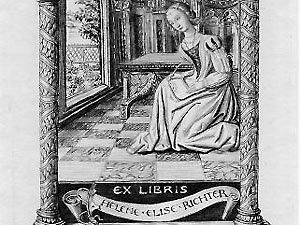

Aus dem Jahr 1907 stammt ein Exlibris, das die Schwestern Richter bei Alfred Cossmann in Auftrag gegeben haben. Das Blättchen ist mit "Gaya Scienza", also "Fröhliche Wissenschaft", übertitelt. Explizit nicht im Sinne von Nietzsche. Sich im Wien des beginnenden Jahrhunderts an Cossmann und seine Schule zu wenden, die politisch in den Folgejahrzehnten in recht schlechten Ruf gekommen sind, war schon damals ein Statement. Das schreibende Weib geht auf eine alte französische Miniatur zurück. Diese trifft sich in weiterer Folge mit religiösen Darstellungen, als darin Standardelemente aus der christlichen Ikonografie aufgenommen sind, so der hortus conclusus, der durch das Fenster klar erkennbare umzäunte Garten, ein Symbol für Jungfräulichkeit.

Sofern in der Richter-Biografik dieses Blatt erwähnt wird, bleibt sie in der oberflächlichen Betrachtung hängen und erwähnt ledig-lich den vermeintlich optimistischen Titel. Die "Fröhliche Wissenschaft" ist die von Biografen selbst erwünschte Aussage. Das Exlibris bedeutete mehr für die Schwestern, es sollte mehr sein, nichts spricht für einen Zufall im Dargestellten. Mit einem Exlibris beklebt man Bücher, die man sein Eigen nennt, Schriften, die einen Raum abstecken, es ist die Markierung des eigenen geistigen Reviers und muss selbst als Aussage begriffen werden. Das Cossmann'sche Blättchen entspricht nicht jenem Bild von "Der Zeit ihre Kunst", das man rückblickend mit der Aufbruchstimmung des beginnenden Jahrhunderts verbindet, sondern repräsentiert ihre Kehrseite.

Vielschichtig und umstritten

Dass Elise Richter eine ernsthafte Auseinandersetzung mit ihrem sehr bemerkenswerten wissenschaftlichen OEuvre verwehrt geblieben ist, hätte sie wahrscheinlich am meisten gekränkt. Ihr größtes Bestreben war, Wissenschafterin zu sein, eine Wiedergutmachung hätte zuallererst darin zu bestehen, sich kritisch mit ihren Schriften zu beschäftigen. Gerade das tun aber ihre Biografen nicht.

Einzige Ausnahme ist der unverhältnismäßig lange Eintrag zu Elise Richter in der monumentalen Aufarbeitung von Verfolgung und Emigration von Utz Maas. Ihr Werk ist mindestens so vielschichtig, aber mindestens auch so umstritten, wie ihre politische und gesellschaftliche Rolle. Sie hat einige traditionelle Gebiete der Altromanistik mit exemplarischer Genauigkeit aufgearbeitet, des Weiteren zur Wortgeschichte, zur Syntax, zur Entwicklung des Laut- und Formensystems und den innerromanischen Zusammenhängen, zu Einzelsprachen und deren alten und neuen Literaturen publiziert.

Heute wissen wir ein paar Dinge besser, heute gehen wir mit Quellen anders um als vor hundert Jahren. Das schmälert die Bedeutung dieser Studien nicht nachhaltig. Richter stand im Rahmen des damals noch üblichen, von ihren Lehrern ererbten, aber auch bereits stark umstrittenen positivistischen und rein faktenorientierten Paradigmas der Junggrammatiker.

Sie wusste sich daraus aber auch zunehmend zu lösen und eigenständig Erklärungen zu suchen: so über die Interaktion von Satzstellung und Akzenten, die Wechselwirkung von Sprachsystem und Grundlagen des Sprechens. Einige Kontakte, wie zu dem ebenfalls in Wien lehrenden russischen Gründungsvater des Strukturalismus, Nikolaij Trubetzkoy, führten sie auf modernere Wege, aber auch da gab sie sich nicht mit bloßer Rezeption zufrieden. Vielmehr versuchte sie hier in Richtungen zu arbeiten, die man heute mit dem Wort kognitionsorientiert überschreiben würde.

Im Ersten Weltkrieg fließen aus Richters Feder auch Arbeiten, die zumindest an die Grenze, wenn nicht innerhalb dessen fallen, was wir als deutschnational bezeichnen. Ihr Boche-Aufsatz ist als ideologische Kriegsführung zu sehen. In diese eingebettet beschäftigt sie sich philologisch mit dem französischen Schimpfwort für die Deutschen, boche. Sie lobt die "kühle - man könnte fast sagen heitere Sachlichkeit, mit der die Deutschen über Herkunft und Bedeutung dieses Wortes handeln". Diese ist "nicht nur an sich ein schönes Markenzeichen ihrer auch im Kriege nicht erschütterten Gelassenheit und wissenschaftlichen Vorurteilslosigkeit, sondern sie ist wohl auch die beste und für die Franzosen sicherlich beschämendste Antwort auf den Schimpf, den sie uns damit anzutun gedenken. Statt uns davor zu verkriechen oder gar uns getroffen zu fühlen, heben wir das Geschoss auf, zerlegen es und tragen zu seiner Erklärung bei."

Und ob zu der negativen Bedeutung des Wortes nicht eines Tages vielleicht Bewunderung hinzutreten wird, "liegt natürlich nicht in der Beschaffenheit seiner Laute, sondern einzig darin, wie wir, unsere Siege, unsere künftigen Geschlechter auf die Einbildungskraft derer wirken werden, die 'Boche' sagen". Die Vermischung der 3. mit der 1. Person ist hier bloß eine rhetorische Figur am Rande, die sie in ande- ren Arbeiten fortführt. Ihr Buch Fremdwörterkunde (1919) verbindet wiederum einen wissenschaftlich ernstzunehmenden Ansatz mit Deutschtümelei.

Die einfache Sprachreinigung, wie vom Deutschen Sprachverein verfochten, war nicht ihre Sache. Den Wortschatz einer Sprache erfasst sie als mehrschichtig und sieht durchaus die Sinnhaftigkeit, einzelne Wortfamilien zu entlehnen, die aus der Technik in die Alltagssprache übergehen (zum Beispiel "Telefon").

Aber sie umreißt in diesem Bändchen auch "in aufrechtem Glauben an das Deutschtum" den Rahmen ihrer Arbeit: "Solange wir Deutsche wahre Deutsche sind, werden wir nicht anders können, als uns bemühen, über die Grenzen der Gegenwart hinaus in Vergangenheit und Zukunft blickend, unser Woher und Wohin zu ergründen und über die Grenzpfähle der engeren Heimat hinweg uns das Wesen der anderen klarzumachen". Es gehörte bis 1945 zum Standardbestand einiger nationalsozialistischer Bibliotheken (etwa der 'Akademie für Jugendführung' der HJ). Spitzer hat ihr seine Gegenbroschüre, besonders auch gegen den Deutschen Sprachverein, mit dem programmatischen Titel Fremdwörterhatz und Fremdvölkerhaß. Eine Streitschrift gegen die Sprachreinigung "in verehrungsvoller Gegnerschaft" gewidmet.

Kein Land von Opfern

Längst im US-Exil, bringt Spitzer es in seinem Nachruf nochmals auf den Punkt: "Der Einbruch der Barbaren hat dann auch solchen 'Arrangements' ein Ende bereitet. Das Herz krampft sich einem zusammen, wenn man an das Ende der beiden Achtzigjährigen in einem Nazilager denkt, die ihr Leben in bürgerlicher Geborgenheit und Achtung, in geistigem Streben, von zivilen Formen und Schönheit umgeben, verbracht hatten. In ihnen starb Österreich - es war schon lange vor ihrem Tod gestorben".

Es kann nicht darum gehen, aus der Distanz einen moralischen Ton gegenüber Elise Richter anzuschlagen, wohl aber jenen gegenüber, die sich ihrer Geschichte bedienen. Der Hässlichkeit der Geschichte stellt man die heile Welt herausragender Figuren entgegen und erhöht damit sich selbst, die gemeinsamen Anliegen und die Berührungspunkte. Ist es nicht gerade für Österreich ein Mahnmal sui generis, dass die Person eines Karl Lueger so präsent ist? Auch Luegers repräsentieren dieses Land, es ist kein Land von Opfern. Man kann nicht alle Paläste aller Republiken abreißen, wie man das bis heute gerne tut, man blicke nur nach Berlin, um sich vor der Beschäftigung mit der Vergangenheit zu drücken. Sonst müsste doch die Hofburg, vielleicht nicht einmal mit dem größten Schaden, als Erstes weg und es müsste der nach einem Kriegstreiber benannte Franz-Josefs-Kai ebenfalls umbenannt werden.

Ob aber Elise Richter der wahre, der bestgültige, sinnvollste Kontrapunkt zu Karl Lueger ist, bleibe dahingestellt. Das besondere Interesse besteht an ihrer Widersprüchlichkeit. Man wird zu keinem angemessenen Verständnis des Nationalismus dieses Landes, des Holocaust und aller anderen Gräuel der Nazizeit kommen können, wenn man die Geschichte glättet und von vielschichtigen Figuren wie Elise Richter all das wegnimmt, was die hehre Erscheinung (und damit letztlich uns selbst) stören könnte. Es war unter anderem auch die Verrohung der Bevölkerung durch den Ersten Weltkrieg, die für viele das Spätere hinnehmbar gemacht hat. Absurderweise wäre Richter für Lueger vielleicht gar keine Jüdin gewesen. (Bernhard Hurch, DER STANDARD, 29./30.11.2008)