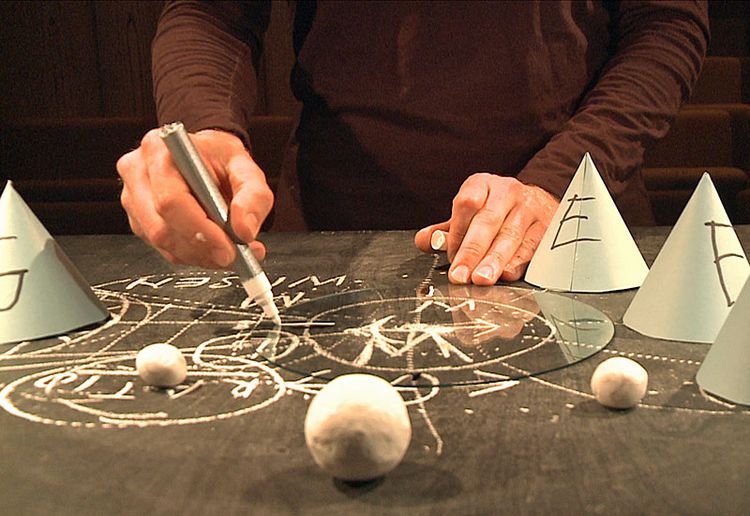

Nikolaus Gansterer bei der Performance "Betting lecture still" im Wiener Tanzquartier - einem seiner Versuche eines Dialogs zwischen Kunst und Forschung.

Wien - Präzise Begriffsarbeit ist eine wissenschaftliche Notwendigkeit. Eine "Suche zwischen den Zeilen", wie sie etwa der Künstler Nikolaus Gansterer vornimmt, ist in Förderanträgen in der Regel nicht zu finden. Das Vokabular der künstlerischen Forschung schert allerdings aus. "Choreographische Figuren. Über Leitlinien hinaus" ist so ein Forschungsprojekt, in dem Gansterer etwa nach "intersubjektiven Begegnungen" zwischen Zeichnungen, Choreografie und Schreiben sucht. So soll ein Dialog zwischen den unterschiedlichen künstlerischen Handlungen kultiviert werden. Unterstützt wird sein Projekt vom Programm zur Entwicklung und Erschließung der Künste (PEEK) des Wissenschaftsfonds FWF - dem wichtigsten Instrument zur Förderung künstlerischer Forschung in Österreich.

Doch was ist künstlerische Forschung überhaupt? Was hat die Kunst der Wissenschaft zu sagen? Negativdefinitionen scheinen dabei einfacher als klare Antworten. Denn so viel lässt sich sagen: Künstlerische Forschung ist keine Forschung über Kunst, auch keine Kunstförderung, ebenso we- nig Kulturwissenschaft, Kunstgeschichte oder Philosophie.

Vielmehr soll in der künstlerischen Forschung Wissenschaft mit künstlerischen Mitteln betrieben werden. Die Künstlerin und Philosophin Anke Haarmann beschreibt sie als weitere Erkenntnismethode und Forschungsweise. "Künstlerische Forschung arbeitet nicht mit Daten oder Begriffen, sondern mit Bildern, Klängen oder Handlungen, die sie so arrangiert oder zusammenfügt, dass durch diesen Prozess der Gestaltung eine Einsicht gewonnen und darstellbar wird", sagt sie. Zudem mache sie deutlich, dass Forschen auch ein schöpferischer Prozess ist.

Dass Kunstschaffende ihre eigene Arbeit beforschen und eine eigene Methodologie aufbauen - das ist in einem institutionalisierten Rahmen relativ neu. Die Institutionalisierung begann vor etwa sechs Jahren mit den Folgen des Unigesetzes 2002: Die Kunstakademien wurden zu Universitäten, und durch die neue Autonomie entstand die Notwendigkeit, Drittmittel einzuwerben, wofür die Förderungslandschaft in Österreich noch nicht gewappnet war. Bis auf den "Fünf Sinne"-Call des Wissenschaftsfonds WWTF gab es keine Förderprogramme für künstlerische Forschung.

Reformbedürftiges Programm

Der FWF fördert künstlerische Forschung seit 2009. Seither werden rund 50 Anträge pro Jahr eingereicht. Im Schnitt werden die Projekte mit je 350.000 Euro gefördert und pro Jahr 2,5 Millionen Euro ausgeschüttet. Die Bewilligungsrate von PEEK liegt aktuell bei sechzehn Prozent. Angesichts dessen könne man das Programm durchaus als "sehr kompetitiv" bezeichnen, sagt Eugen Banauch, Programm-Manager des PEEK.

Als "dringend reformbedürftig" erachtet das Programm hingegen Gerald Bast, der Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien: "PEEK hat die niedrigste Bewilligungsrate von allen FWF-Programmen, es muss dringend aufgestockt werden." Nicht nur für die daran beteiligten Künstlerinnen und Künstler wäre das wichtig, vor allem auch aus gesellschaftlichen und politischen Gründen, weil Kunst soziale und politische Innovationskraft besitze.

"Kunst spielt sich nicht nur in Galerien und Museen und Kunsthallen ab, sondern immer mehr auch bei den Menschen auf der Straße", sagt Bast. Das habe sich zuletzt besonders deutlich gezeigt: "Bei Occupy Wall Street, im Gezi-Park, auf dem Tahrir-Platz, in Portugal, Spanien und Griechenland oder in Hongkong - Künstler waren und sind bei wichtigen gesellschaftlichen Bewegungen an vorderster Front tätig." Mit neuen partizipativen Formen "tut sich für die Künste ein großes Feld auf, das im herkömmlichen Kunstbetrieb lange Zeit zugedeckt war". Geht es nach Bast, bedürfen gesellschaftliche Innovationen stets kreativer Impulse, "Innovation ist ein zivilisatorischer Prozess und entsteht nicht allein durch Forschung im Bereich Naturwissenschaft und Technologie", sagt Bast. Aus diesem Grund hat er das Projekt "Arts, Research, Innovation and Society" (Aris) mitgegründet - eine Buchreihe zu Kunst und Forschung, die seit letztem Jahr im Springer-Verlag erscheint.

Kehrseite der Verschränkung

Doch die Verschränkung von Wissenschaft und Kunst hat nicht nur positive Seiten. Haarmann steht etwa der Institutionalisierung kritisch gegenüber. Zwar würden die traditionellen Orte der Kunst, die auf Präsentation oder Verkauf ausgerichtet sind, nur begrenzt zu einer Kunst passen, die Einsichten und Zusammenhänge darstellen will - neue Kontexte für diese Kunst wären demnach wünschenswert -, Haarmann warnt aber vor "hochschulpolitischer Disziplinierung", die zu einem "methodischen Korsett" führen könnte. Vielmehr müsse künstlerische Forschung eigene Methoden und Qualitätsmerkmale entwickeln. Sie müsse ihre Methoden aus der künstlerischen Praxis heraus entwickeln und nicht entlang eines vorgefertigten Methodenkatalogs.

Einen weiteren Unterschied zwischen Wissenschaft und Kunst sieht Bast darin, dass in der Wissenschaft neue Erkenntnisse oft dazu führten, dass bestehendes Wissen dadurch abgelöst werde. Hingegen "in der Kunst machen neue ästhetische Erkenntnisse die bestehenden nie ungültig, sondern ergänzen und erweitern sie."

Die ständige Vermehrung von Wissen, die sich noch dazu zunehmend beschleunigt, sieht Bast als eines der Grundprobleme der Gesellschaft. Wie Bast in seinem Aris-Beitrag schreibt, hat der Philosoph Richard Buckminster Fuller vor 100 Jahren angemerkt, dass sich das Wissen der Menschheit alle 100 Jahre verdopple. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging man davon aus, dass es sich alle 25 Jahre verdoppelt, aktuell alle 13 Monate. Angesichts dessen, "ist es mindestens so wichtig, Zusammenhänge zu finden, wie es wichtig ist, Wissen zu vermehren", sagt Bast.

Gerade bei dieser Suche nach Zusammenhängen, die oft zwischen den Disziplinen und zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft stattfinden muss, sind Wissenschaft und Kunst aufeinander angewiesen - mitunter ist sie eine Suche zwischen den Zeilen. (Beate Hausbichler, Tanja Traxler, DER STANDARD, 15.4.2015)